房县,这颗镶嵌在鄂西北秦巴山脉与神农架环抱中的明珠,承载着四千年不曾中断的文明记忆。从尧子丹朱的古老封国到尹吉甫的诗经故里,从帝王将相的流放地到鄂西北革命的红色摇篮,这里的每一寸土地,都深深镌刻着历史与地理交融的文明密码。

地名源流:封国与形胜的双重烙印

房县,古称“房陵”,其地名源流,交织着上古封国与地理形胜的双重印记。《竹书纪年》记载:“唐尧一百年,帝陟于陶。帝子丹朱避舜于房陵,舜让弗克。朱遂封于房,为虞宾。”战国《世本·姓氏》进一步明确:“房氏,本自尧子丹朱,舜封为房,子陵以父封为氏。”两则记载揭示出地名起源的核心线索,尧之子丹朱曾避居于房陵之地,舜帝欲让位而不成,遂将丹朱封于此,立房子国。其子“陵”继承封地,并以国为姓,由此诞生“房氏”。这不仅是中国姓氏的珍贵源流,更意味着早在公元前2300年左右,“房”已作为古老地理符号登上历史舞台。

“房”字本身,亦蕴含着双重意象。一说源自“防”,喻指抵御水患的关隘,故有“防渚”之称;一说则归于自然形貌,群山四合如城垣,中部平坝河谷似房舍厅堂,恰如“纵横千里,山林四塞,其固高陵,有如房室”。清同治版《房县志》更倾向于地形说,亦未割舍与水患治理的关联,为地名渊源留下多元想象。

“房陵”作为地名,最早见于战国。秦设房陵县,隶汉中郡。明洪武十年(1377年),房州降格为县,“房县”之名由此确立。历经数千年沧桑,“房”之本源始终是其沉稳的地域标识。

历史沿革:政治与文化的演进缩影

房县的历史,如一条绵长而跌宕的文明长河,是鄂西北政治、文化与军事演进的缩影。西周以前,这里是彭、房等部落方国的生息之地。丹朱所建“房子国”,不仅是早期分封的印记,更流传着治水兴邦的传奇。春秋时称“防渚”,地处麇、庸交界,成为楚文化北传通道。战国末归楚,为抗御秦蜀的战略前哨。

秦设房陵县,开启两千余年郡县制篇章。两汉至魏晋,其地位持续攀升,东汉末置房陵郡,转属荆州;三国魏时与上庸合为新城郡,成为魏蜀交锋的战略要冲。北周时更名为光迁县,沿用至唐。隋唐至宋元,其文化与战略价值愈发彰显。唐复名房陵县,为房州治所,成为皇室宗亲、名臣显贵的流放地。宋升为保康军,隶京西南路,是控扼西南山区的重要支点。元为房州治,隶湖广中书省襄阳路。明清时期建制渐稳,明初降州为县,先后属襄阳府、郧阳府。民国时期,隶属虽有调整,但鄂西北枢纽地位不改。

1931年,贺龙率部在此建立鄂西北苏区;1946年,王树声部创建鄂西北军区,红色血脉深植大地。1949年中华人民共和国成立后,初属陕西两郧专区,1950年划归湖北郧阳专区,1970年南部区域划入神农架林区,1994年正式隶属十堰市,形成今日格局。数千年州郡更迭,房县如同一部不曾合卷的编年史,默默见证着从古老封国到一方县治的完整历程。

地理格局:秦巴山系的立体画卷

房县地处秦巴山脉东段南麓,是秦巴山区向江汉平原过渡的缓冲地带,也是连接山脉核心区与平原的天然节点。秦巴山脉东段的走向,直接造就了房县“西高东低、南陡北缓”的地形骨架。青峰断裂带如天然界笔,将全县划分为风格迥异的三大板块。北部山峦绵延,海拔多800至1000米,山背开阔、山顶垣状,河谷盆地星罗棋布,营造出宜居宜耕的平缓肌理;中部马栏河谷孕育出鄂西北最大山区盆地,70余平方公里的平坦腹地,成为人口与产业汇聚的核心区域;南部千米高山巍峨陡峻,与神农架原始林区浑然一体,构筑起天然生态屏障。县域最高点上龛乡关家垭海拔2486米,最低处大木厂镇姜家坡180米,逾2300米的海拔落差,雕琢出青峰大裂谷的雄奇、六里峡古河床的深邃、野人谷的险峻和野人洞的幽秘,其峰丛、溶蚀、温泉、隘谷、阶地等微地貌景观层出不穷,犹如大地之上的立体画廊。

纵横的水系是流淌的血脉,1261条大小河流蜿蜒交织,总长2612公里,汇聚成南河、北河、堵河、官山河四大水系,清澈流水不仅滋养着沿岸生灵,更把“千河之县”的灵秀刻进每寸土地。尤为神奇的是,盘峪河、西门河、沙沟河、鲍家河、马栏河五条河流在县城中心汇聚,形成“五龙捧圣”的独特水文景观,使中部平川区自古便被视为祥瑞之地。山水之间,蕴藏着深厚的生态底色,全县森林覆盖率85.6%,云杉、珙桐生长山间,麂鹿、猕猴穿梭林里,珍稀动植物在此和谐共生,构成完整而蓬勃的生命网络。诗经源森林公园、古南河湿地公园两个国家级公园,更彰显“秦巴生态宝库”的实力。

山水形胜孕育独特文脉,房县地名文化,深深根植于“山水相依”的自然禀赋。全县多个乡镇的名字,直接来自山川地理的馈赠。九道乡、万峪河乡勾勒出重峦叠嶂的磅礴肌理,青峰镇、五台乡则直接将一座青翠山影、一方高台地势刻进称谓,沙河乡、中坝乡借水韵清欢记录河流与河谷的天然轨迹,姚坪乡精准反映水乡合围山间平地的地理形貌,大木厂镇以“林木蓊郁”的生态盛景,留存着草木繁茂的鲜活记忆。而更细腻的地理密码藏在垭、岩、坡、沟、湾、滩之间,诉说着海拔的起伏、流水的温润与地理的轮廓。这些地名或起于山脊走向,或得于水脉纹理,或镌刻着万物生长的印记,它们不只是地名,更延续着房县与自然共生的数千年脉络。

历史遗存:多元文明的时光珠玉

作为秦巴山脉与江汉平原的交汇要冲,房县自古便是多元文化交融的沃土。遍布境内的历史遗存,如散落时光的珠玉,串联起从远古至近代的绵长文脉。

旧石器时代以卸甲坪遗址与獐落洞遗址为见证,出土的剑齿象、大熊猫等动物化石及数千件石器,为探寻鄂西北史前生态与人类活动提供了珍贵物证。新石器至商周时期,羊鼻岭、七里河、计家咀三大遗址熠熠生辉。羊鼻岭遗址如一部无字史书,仰韶的红陶花瓣纹、屈家岭的彩陶鼎杯、石家河的黑灰陶器,层层叠压出南北文明的碰撞融合;七里河遗址勾勒出汉江上游史前聚落的清晰轮廓;计家咀遗址则构建起五千年文明演进轨迹。

进入历史时期,汉代桃园汉墓群出土的青铜、玉器,印证了“房陵大县,户四万”的繁盛。唐代庐陵王城残砖简瓦,诉说着唐中宗李显的王朝跌宕。宝堂寺传颂尹吉甫与诗经的文脉,黄孝子祠以“扇枕温衾”的孝德故事,与明代文庙的梁架斗拱、老城墙的城郭残垣共同铸就“忠孝名邦”的精神底色。唐代观音洞与清代显圣殿记录了佛道二教的和谐共生,彭家祠堂与曹家大院,则是宗族血脉与耕读传统的实物见证。房县苏维埃政府旧址和中共鄂西北分区临时特委旧址,更承载着近代革命岁月的红色记忆。从史前化石到明清古建,房县的每一处遗迹都是文明的密码,在秦巴汉水间诉说着数千年多元交融的壮阔史诗。

文化基因:奔涌不息的文明血脉

多元文化的基因,不仅塑造了房县独特的精神内核,更深深镌刻于纵横交错的地名肌理。流放文化、诗经文化、野人文化等多种脉络在此交织,让一个个看似寻常的地名,成为承载历史记忆与人文故事的鲜活载体。

流放文化,帝王将相的谪居烙印。作为中国古代三大流放地之一,房县自秦至宋接纳了史书明确记载的十四位帝王将相。上古尧子丹朱开流放先河。《一统志》载:“房县在郧阳府城西南三百一十里,舜封尧子丹朱于房,即此。”《史记》《舆地纪胜》等亦有佐证。白鹤镇东浪村“尧子垭”,相传为丹朱最早的栖身之所;“尧子河”(现保康县境内)是其治理水患之地。后来,丹朱在县城西二郎岗筑城建邑,死后亦长眠于此,清同治版《房县志》“山麓有丹朱冢”的记载,为这段远古历史留下注脚。

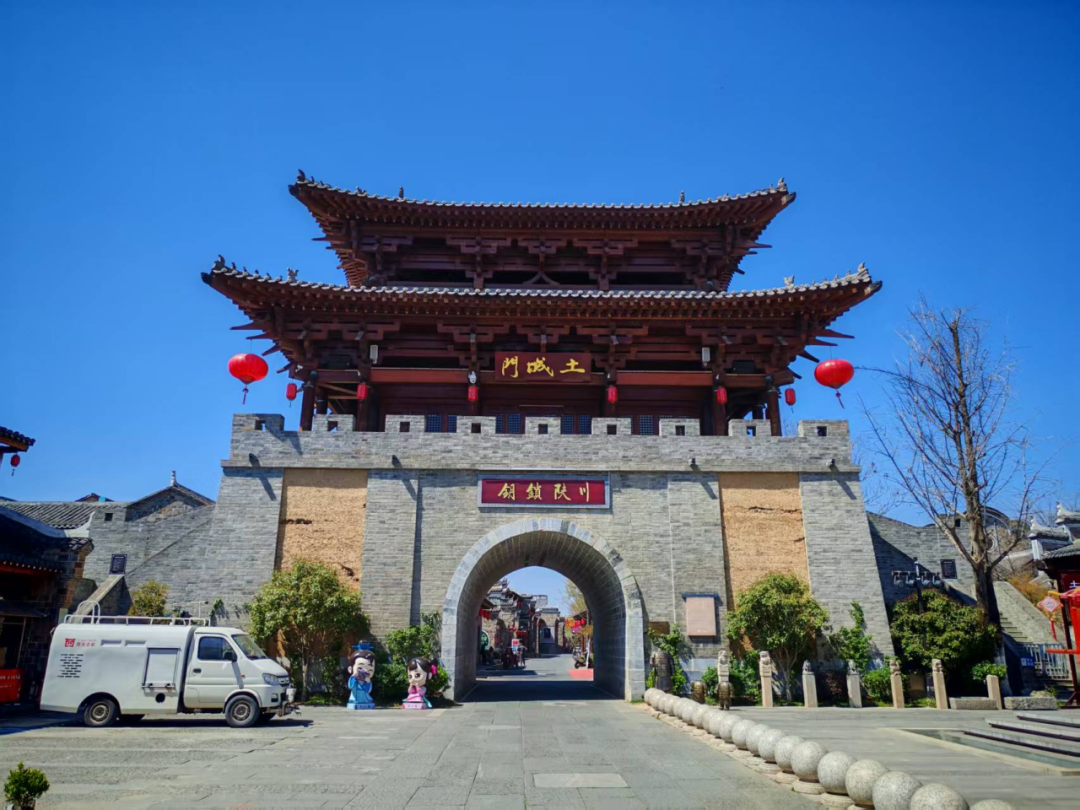

秦代,房陵迎来了流放文化的第一个高峰。末代赵王迁被秦始皇流放至此。传说流放途中,他一声“足疼”被误听为“筑城”,差役遂就地筑起土城,这便是“土城镇”之名的起源。白鹤镇长龙堰村“赵家湾”,因赵王迁在此栖居得名;他居住的石室形似“窝居”而引白鹤群集,“白窝”便成了“白鹤镇”的最初印记。身陷囚困之地,赵王迁满怀故国之思与亡国之痛,写下《山水之讴》后绝食而亡,葬于羊鼻岭,民间所指的“赵家坟”或许便是其最后的归宿。秦始皇九年,嫪毐与吕不韦的家族也被大规模迁至此地。他们在门古寺镇筑寨设渡,戍守要津,连接咸阳的咽喉渡口,得名“秦口河”;附近的“秦王寨”“马料沟”等地名也与此密切相关。

唐代,房县的流放文化步入鼎盛。庐陵王李显在此居住十四载,催生了诸多相关地名。“军店镇”因其在此屯兵得名,“大木厂镇”因修建行宫采伐木材而兴,“窑淮镇”则是兴建庐陵王城烧制砖瓦之地,“上龛乡”源于将士们垒土筑高台为神龛的往事。化龙堰镇“古城村”,因李显曾在此居住留下故居遗址与古城残垣,还有“擂鼓台”“四妃湾”等遗迹相伴。上龛乡“官封口”、大木厂镇“板桥铺”、野人谷镇“挂榜崖”和“皇粮坪”等地名亦与其紧密相连。民间与李显相关的薛刚传说,更是在这片土地上留下了密集的地名印记,从庐陵王城向西,化龙堰镇的“上当河”、门古寺镇的“会子营”与“贵子沟”、上龛乡的“兰英寨”与“校场坝”、九道乡的“九焰山”与“卸甲坪”等一系列地名,串联起一幅壮阔的传奇画卷。这些散落于山水间的地名,如同历史的碎片,成为千年流放史的文化瑰宝。

诗经文化,跨越千年的山水风雅。诗经文化深深根植于房县山水地名间,“尹吉甫镇”便以《诗经》采编者尹吉甫为名,承载着跨越千年的文脉。万峰山上“宝堂寺”,是依天然石窟雕琢而成的尹吉甫家庙,寺中明代碑刻清晰铭刻着其归隐与此、后世祭祀的史实。周边万峪河乡、青峰镇等地,散落着“石门沟”“尹家屋场”等与其生平息息相关的地名。军店镇的“剑脊峰”与城南的“施粥亭”遗址,则分别对应着他“劈山引水”“灾年救民”的动人传说。更为传奇的是,房县境内传有“十二座吉甫墓”(天官坟),已有五处得到文物部门考证,这虽是古人防盗所设的疑阵,却恰好印证了尹吉甫“食邑于房,卒葬于房”的记载。如今当地尹氏后裔,依然延续着家族祭祀与家谱传承的传统,部分后人能完整背诵56代家谱,讲述其征伐猃狁、辅佐周王的往事。民歌《关雎》《伐檀》等《诗经》篇章的通俗传唱,更让绵延的血脉在此生生不息。

野人文化,神秘诡谲的地域符号。“野人谷镇”的得名,便是野人文化与地域深度绑定的直接体现。清同治《房志稿》记载,此地“多毛人,修丈余,遍体生毛”。《山海经》有“人面兽身”生物踪迹。明代李时珍《本草纲目》称其“长丈余,逢人则笑,呼为山大人”。1974年房县汉墓中出土的“毛人”形象摇钱树铜饰,为传说提供了实物佐证。同在1974年,野人谷镇桥上村村民殷洪发在山间与一身红毛、形貌奇异的“野人”狭路相逢,搏斗间扯下一缕红毛,成为中国民间“野人”目击史上的重要标志。近代以来,众多目击报告集中于房县老南山,巩固了“野人传说核心区”地位。如今,“野人谷”“野人洞”两个4A级景区让古老传说成为文旅融合的鲜活IP。

宗教文化,多元信仰的精神印记。宗教文化深植房县地名肌理,兼容并蓄。“白鹤镇”得名于白鹤仙翁修道的“白鹤观”;“化龙堰镇”传颂着费长房投杖化龙的仙道传说;“门古寺镇”由“蒙古寺”演化而来,记录着对蒙古族官员或成吉思汗的供奉。窑淮镇在明清时期成为“三教合一”的文化核心,现存清光绪年间《三教合一庙宇重修碑刻》,清晰记载着儒释道共祀一堂的历史。境内观音洞、显圣殿等寺庙遗迹星罗棋布,多个村落以寺、庙、观、庵为名,每一处都承载着先民的精神寄托。因紧邻武当山,真武大帝的圣迹遍布山川,土城镇马蹄山、沙河乡白沙河等地,皆流传着他修行济世的传说。从单一信仰到三教融合,宗教文化已成为解读房县千年文脉的重要密码。

古道商贸,连接古今的物流血脉。房县坐拥“蜀西古道、楚北边疆、川陕咽喉、荆襄屏障”之要,特殊区位造就其古道驿站与商贸枢纽的千年地位。城关、军店、青峰、大木厂四大古镇,自古便是南来北往的商贸重地。城关镇作为核心,曾商号林立,会馆云集,“川陕锁钥”的匾额昭示其鄂豫川陕物资集散地的战略地位。军店镇与青峰镇,一西一东,控扼要道,前者是商旅络绎的西部重镇,后者则是驿路通达的东部门户。而北境的大木厂镇,凭借堵河水运,成为举足轻重的商品集散地。除却官道繁华,上龛乡、九道乡所处的西南深山蜿蜒着一条隐秘的民间古盐道。为避税卡,盐商们弃坦途而择险径,用生命和汗水在石崖上踏出了一条承载艰辛与智慧的“生命之线”。这一明一暗两条商道,共同编织起房县作为古代物流血脉的鲜活历史。

红色文化,热血浇铸的革命沃土。房县是湖北省一类革命老区。贺龙、邓中夏、柳直荀、王树声、许光达等曾在此浴血奋战,开创了以房县为中心的鄂西北革命根据地。1931年,贺龙率红三军挥师至此,在县城西街天主堂成立房县苏维埃政府,随后建立14个区、105个乡苏维埃政权,革命烈火燃遍千里房县。1946年,王树声率中原新四军突围部队转战房县,成立鄂西北军区、行署及房县人民政府,为全国解放筑起战略支点。烽火岁月里,血战连山坡、夜袭上当河、强渡三道绳等上千次战斗谱写了一曲曲英雄壮歌。城关镇雷天明以笔为戈,传播真理,31岁慷慨就义,他隐秘工作的学校得名“天明小学”,故居旁立起纪念馆,牺牲地建起纪念广场(尹吉甫镇)。大木厂镇青年乔三元救红军、打土豪、护政权,22岁因叛徒出卖牺牲,家乡遂更名“三元村”。为缅怀先烈,城南凤凰山竖起烈士纪念塔,“红塔镇”因此得名,承载着不朽记忆。如今的房县,数百处红色遗址遗迹得到妥善保护,凤凰山烈士陵园、雷天明纪念馆等成为重要革命教育基地,正承载着“存史、资政、育人”的使命,激励人们奋勇前行。

一审:宋娥

二审:程艳

三审:龚成龙